ケアのジャーナリズム、日本に必要

メディア研究の林香里氏「当事者の声引き出し、読者に共感の輪を

「不信感を持たれているというより、読者が無関心になっている」-。東京大副学長でメディア研究者の林香里氏が東京都内で講演し、日本メディアの現状について指摘した。

さらに「(この状況を)克服するには、メディアが多様性を持ち、社会のさまざまな声を拾うことを通じて『共感の輪』を広げることだ」と話した。こうした取り組みは「ケアのジャーナリズム」であり、政府や企業の情報をまとめる従来ジャーナリズムと異なる価値があると林氏は強調した。

多様性に欠く日本メディア

2023年10月31日、公益財団法人新聞通信調査会が主催した講演会「メディアにおける多様性の大切さ」を題に話した林氏は、日本メディアの状況について「欧米と比べ、日本はフェイクニュースや誤報が少ない。編集は丁寧だ。だが、記事は各社ほぼ横並びで『どの新聞を読んでも同じ』と読者に見られている」と指摘。

「そして当のメディア企業自身が画一的であることをネガティブなことと思っていないのだ」と断じた。

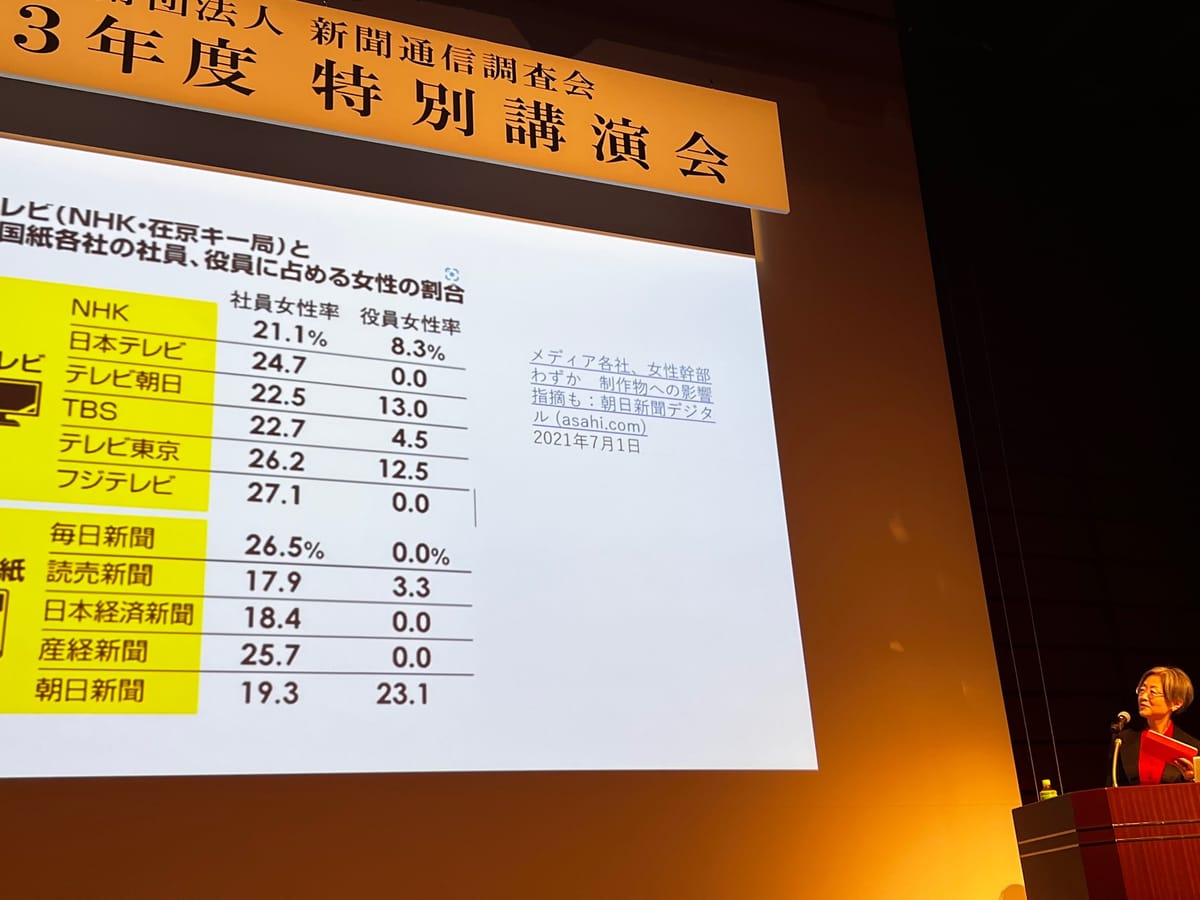

社員育成についても「長時間労働ができ、転勤もでき、各部を渡り歩いて経験を積むという典型的ゼネラリスト教育」と分析。女性社員の比率はどの社も約2割で、日本人の男性が8割を占める。そして意思決定はその中のシニア層が握っている。

「日本のメディアの特徴は多様性のなさ。これではジャーナリズムの営為が貧困になる」と嘆いた。

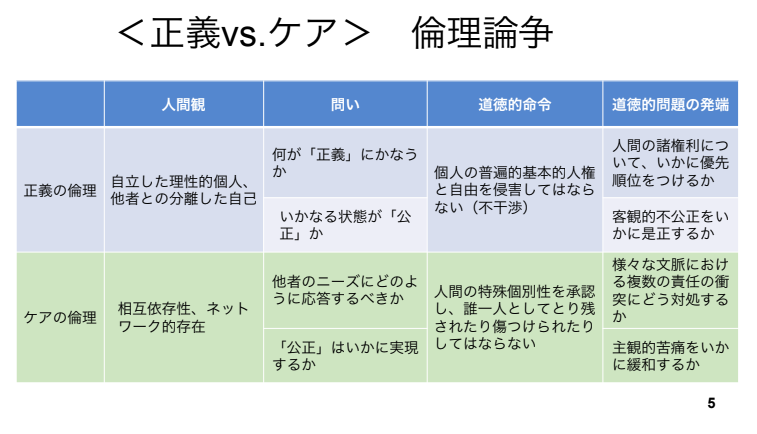

日本のジャーナリズムを再構築する上で、「ケアの倫理」という哲学領域の思想を紹介した。人間の一生は、社会で自立し、「自律的に生きている」と思っていても、実はその時期は長くはなく、身の回りの世話や食事の提供を受け、病んだり老いたりすれば看病や介護を受ける。「自立した個」が活躍する裏には常にケアがある。ケアする人なしに自立した個はない。

林氏は「ケアの倫理」を近代思想批判とした上で、「あなたの周りにも、自立した個人なんて本当はいない。人は誰かに支えられている。そう思いませんか」と聴衆に問いかけた。

「ケアの倫理」は米国の心理学者キャロル・ギリガンが1982年に提起した考えだ。

ギリガンは、それまでの発達心理学が男性中心で、女性や女児の判断力は「未発達」とされがちなことに疑問を持った。

心理学者として女性被験者をよく観察してギリガンは、女性は何かを判断する時に他者の意見をよく聞き、意味を考えたり迷ったり、時間をかけると発見。女性が「未発達」なのではなく、自分と他人との境界線が揺らぎ、判断を「あいまい」に下しがちだと気付いた。それに正当さを与えるべく、「ケアの倫理」と名付けた。

その後、この考えは社会科学など多くの分野で引用され、応用された。

「ケアの文学」

日本では小川公代氏が「ケアの倫理」の視点で文学研究を進めている。

例えばシャーロット・ブロンテの「ジェーン・エア」。孤児ジェーンは親戚に引き取られ、愛情を受けずに育ったが、独学し、ローチェスター家に雇われ、同家の娘アデルの家庭教師となる。女性が外で働くことが困難だった19世紀半ばに発表されたこの作品は、女性の経済的精神的自立の話と定評があり、フェミニズムの視点でよく研究される。

だが小川氏は、「ジェーンとアデルという女性同士のケアの関係はあまり考察されてこなかった」という。

また、病で執筆中断を余儀なくされたヴァージニア・ウルフには、エッセイ「病気になること」がある。ここでウルフは、臥せった者と健康な者を描く。ただ、「健康な者こそ価値がある」と読めるような書き方はしないよう、慎重に筆を執っている。

小川氏は、19世紀や20世紀初頭に活躍したこうした女性作家作品で、これまで研究されてこなかった点を積極的に拾う。加えて、男性作家の作品でも、自己の弱さを見つめたり「有害な男性らしさ」を手放そうとする作品を「ケアの文学」と論じている。

ギリガンの考えが世に出たのは米レーガン政権下だった。保守政治に対抗しようと、フェミニズムが活発になっていた。女性の権利を主張する声が高まる中で、ギリガンの論は批判された。

そこでギリガンは、主著「もうひとつの声で 心理学の理論とケアの倫理」を90年代に改訂、自説を追加で説明した。改訂の邦訳は日本では2022年に出版されているが、そこでギリガンは「もうひとつの声、すなわちケアの倫理は実のところ人間の声の一つなのです」と日本語版序文で書いている。

取材対象者との関係性

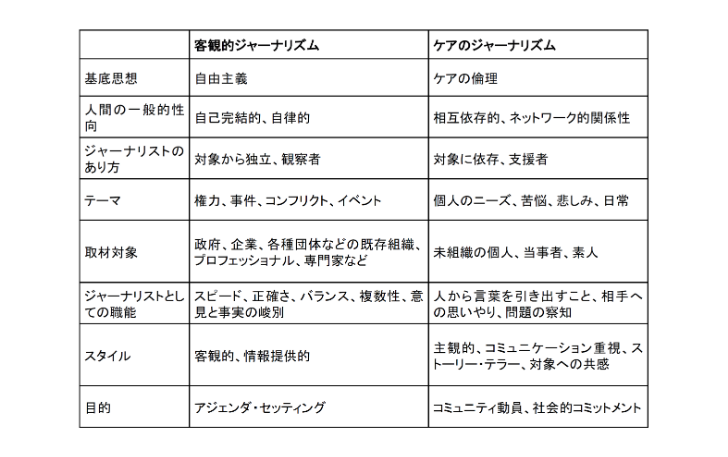

「ケアの倫理」を補助線にしながら林氏は、日本のジャーナリズムを考える理解になる図を示した。「客観性」を謳う日本のジャーナリズムの場合、記者は対象から独立した位置にいて、取材対象は政府や企業、専門家であり、職能は速さや正確さ、バランスを考えて書くこととされる。

一方で「ケアのジャーナリズム」では記者は、個人や素人を取材対象に選び、その関係に頼ったり支援者的役割をすることがある。取材は人間の苦悩や日常を聞き取ることで、職能は言葉を引き出すこと、思いやりを示すことだという。

ある新聞記者は、自分が入院した際に差額ベッド代が高額だと驚いて、日本の医療の課題を書いた。林氏は「これはケアのジャーナリズムのよい例」と挙げ、「ジャーナリズムを大上段に構えず、市民目線であっても成り立つ」と話した。

「日本の支配層は『ケア責任』を負わない人たちで占められている。実績を強さと思い込み、女性や子ども、外国人といった少数者に過度な要求をする。だが、マイノリティー当事者の声を拾って読者に届けることだってジャーナリズムだ」と林氏は話し。「当事者を救うまではいかなくても、読者に共感の輪を広げ、未来を変えていく。そうした希望を生むジャーナリズムが有意性を持つのではないか」と結んだ。

*2023年の記事を再掲しています

Comments ()