トラウマ理解は全ての記者に必要

ー個人も組織も学び備えを 豪ダートセンターが日本の記者チームに研修

記者の仕事には危険がつきものだ。災害現場で働いたり、公権力から暴力を受けたりすることがあるからだ。その深刻さを自分の中にため込みすぎないスキルも求められる。被害に遭って苦しむ人への取材では、トラウマを理解した上でそうした人に近づく心構えも求められる。

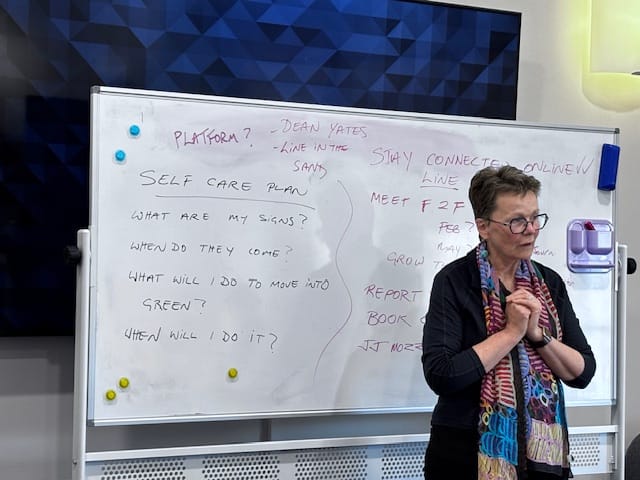

ジャーナリズムとトラウマに関して世界的な情報網を持つ「ダートセンター・アジア・パシフィック」は2025年8月、豪メルボルンで、日本から来た記者や研究者のチームに、トラウマ理解と取材手法について研修を行った。参加した13人が取材相手への配慮の仕方やセルフケアの方法を学んだ。

トラウマとは

講師を務めたのは、ダートセンター・アジア・パシフィックの心理学者ケイト・マクマーン氏、医療心理士で元記者のキミナ・リアル氏、研究者で元記者のアマンサ・ペレラ氏の3人。

講師らはまず、トラウマの定義を教えた。自分の対処能力を超える圧倒的で衝撃的な出来事(トラウマ)を体験すると、人は身体や心の健康を害し、他者とのつながりが削がれ、次世代にも影響が続くことがあり得るとした。

トラウマに接する機会が多い職業の一つは記者だとして講師らは、2001年の米同時多発テロ事件を挙げた。この時期、ニューヨークでは国際ファッションイベントが予定され、現地には多くの報道関係者がいた。事件が起きたため、その全員がトラウマ取材の従事者となったという。

マクマーン講師は「トラウマ理解は全てのジャーナリストに必要。『自分は事件なんて扱わない、関係ない」と言える人はいない。人間について理解を深め、より良いジャーナリズムを作るために欠かせない」と強調した。

葛藤は放置せずに

また、記者は被害者や話をしたがらない相手からコメントを取るよう社から指示されることがある。記者の心はこの時、自分の倫理感に反することを強いられたと葛藤が生じる。記者の心はどうなるか。

1989年のイングランドで、サッカーの観客が金網の下敷きになって圧死する事件が起きた。講師らによると、この日はFAカップ準決勝で、スポーツ記者やカメラマンが多くいたが、試合ではなく事件を報じることになった。取材か負傷者の救助かを迫られた多くの報道陣は、使命感から仕事を優先。その後、大半が仕事を辞めた。彼らは被害者を助けるより取材を続けた自分を恥じ、後悔したという。

取材は相手が安全になってから

惨事に巻き込まれた人は混乱し、冷静な判断がしにくい状況になる。そんな状態になっている人に近付き、話を聞こうとしても、相手は声が録音されていることも取材が始まったことも気付かない。

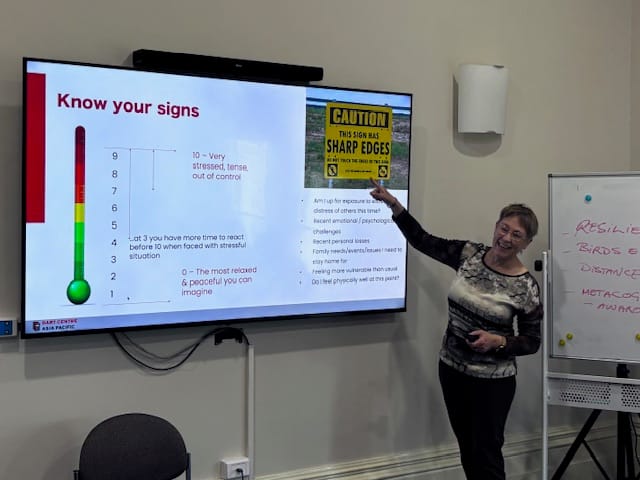

衝撃を受けた人の心理は3つに色分けできる(図参照)。記者は、相手が緑の状態になっているのを確認して取材を行うのがよい。相手がオレンジの状態でも、話をコントロールしようとはしないという態度を示す、休憩を挟む、十分待つなどする。

また、相手からインタビューの承諾を得ていても、相手が「やっぱりやめたい」と言った場合はその意見を尊重する。

リアル講師は「トラウマに理解のある記者が取材をすると、相手は自分に選択権が与えられたと感じ、安心感を覚え、結果的に話がしやすくなる」と説明した。

自分も守って

記者の職場環境は技術革新で様変わりした。パソコンやスマホでいつも情報の入手と発信を繰り返している。海外で起きたことも瞬時に知ることができる「ハイブリット環境」だ。取材で何らかのトラウマを体験した記者は、どこかで津波や地震が起きたと知っただけで記憶が蘇り、体調不良になることがある。

こうした労働環境では自分を守らなくてはならない。例えば、パソコンやスマホ、スマートウォッチを見る前に「悲惨で危険な映像を見るかもしれない」と予測を立てる、見過ぎた場合はデジタル機器から離れる、勤務時間に限って見るといった工夫だ。

「ジャーナリストは長時間働く傾向がある。『この動画は本当に見なければならないものか』を考え、自分の心や身体に影響が出ていないかに意識を向けてほしい」とペレラ講師は注意喚起した。

他にも、ストレッチをする、良い香りを嗅ぐ、パソコンを置く向きを変える、動画視聴では音声を消す、誰かと適宜話をして気分転換するなどのコツも紹介した。

ピアサポート

トラウマを「恥の体験」と考える人もいるが、「人間である以上、当然の感情」と講師らは強調する。「記者なら一度は厳しい現場を経験する。そんな時は、同僚と話したり話を傾聴してもらうピアサポートが助けになる」

苦しんでいる同僚がいれば声を掛け、短い会話だけでもする。自分は危険な人間でない、そばにいると態度で示していれば、同僚は心の警戒を徐々に解き、苦しみを打ち明けやすくなる。

組織も理解を

ダートセンターは、記者個人がこうした知識を持つだけでは十分でなく、報道部門の責任者や管理職もこうしたことを知ってほしいと考えている。それがあれば、負担がかかっている従業員に配慮したり、苦労の多い取材をした記者にサポートを提供したりと、人事異動を柔軟にできるからだ。

マクマーン氏は1980年代から新聞社のカウンセラーとして働き、ジャーナリストと心理教育の重要性に着目してきた。これまでロイター通信やBBC、ワシントンポスト、オーストラリア放送協会、フィリピン全国ジャーナリスト組合、韓国の放送記者に研修を行ってきた。日本のチームに向けた研修は今回が初めて。

日本では、報道機関に就職した記者やプロデューサーがこうしたことを十分学ぶ機会がないまま仕事をしている。これに危機感を抱いたのが、東京大学特任教授の河原理子氏だ。元記者で、犯罪被害者や性暴力被害者取材を長年した経験を持つ。希望者を募り、豪での研修を企画した。

参加者は「人生を賭けるに足るテーマを得た」「過去の取材で後悔があり傷ついていたが、乗り越えたい気持ちが自分にあったと気付いた」と語った。今後は「トラウマ取材を学ぶ日本のジャーナリストの会」をつくり、学んだことを他の記者に伝えていくとしている。

ダートセンターは「センター・フォー・ジャーナリズム&トラウマ アジア・パシフィック」と名称を変え、研修や研究事業を続けている。

Comments ()